講演

LECTURE

-

社長講演 10/2(木) 13:30-14:00

充実した健康長寿社会の実現とその検証の場としてのけいはんなへの期待

"Keihanna: A Living Lab for a Vibrant and Healthy Longevity Society"代表取締役社長

浅見 徹 録画はこちらから

録画はこちらから国民年金制度が発足した1960年前後の60歳や伊能忠敬が隠居した1800年当時の50歳は、現代の70歳(平均余命18年)に相当する。伊能は、平均余命の間に測量術を学び、日本全国4万kmを行脚して日本地図を完成している。

65歳以上の高齢者は、生産年齢人口の約半分の3,600万人を占め、その70%、約2,500万人は健康である。高齢者を支援対象にする議論が多いが、時間にも場所にも拘束されずに自由に活動できる健康な高齢者は、好奇心と向上心があれば、むしろ最強の人間になれる素地がある。この人たちが伊能のようなキラキラした老後を過ごすことができれば、弱者支援にも回ることができ、単純計算で日本のGDPは36%増加する。年間40兆円を越える公的年金も大幅な支出減と大幅な収入増が見込め、経済効果は大きい。しかし、それ以上に老人のQoLが大幅に向上し、後に続く人たちの希望にもつながる。いのち輝く未来社会とはそうありたい。

また、人間の能力は非常にダイバーシティに富み、生物学的な年齢と暦年齢には大きな乖離がある。その種の計測装置も商品化されつつあり、近い将来、個人の生物学的機能を詳細に分析したデータに基づいて可能な仕事をレコメンドできるようになるだろう。それを前提とした社会制度設計の再検討を進めていかなければならない。行政も含めた文理融合の技術領域である。さらに、現在は、定年前までの労働習慣から、定年後自宅にこもって孤人生活を送りがちな人たちが多い。この人たちに行動変容を促し、社会に復帰させるには、脳科学やロボット研究に基づいた技術や行動経済学的な施策も必要になる。

けいはんなは、ベッドタウンと旧住民の混在や人口高齢化などの課題を持ち、自家用車を交通基盤に据える典型的な地方都市である。一方、13拠点からなる広域分散都市であること、域内に多数の大学が存在すること、崇神天皇以来の歴史の中で山城国一揆などを経験した文化的伝統を持つことなど、他の地方都市にない特徴もある。このためか、これまで、「クラブけいはんな」に代表される住民参加を中核にした産官学住の協働・実証・共創を推進してきている。都市建設後30年以上経ち、クラブ自体も高齢化に直面している現在、高齢化社会における住民参加型の課題検証の場として望ましい環境にある。

-

テーマ講演 10/2(木) 14:30-15:00

脳内世界モデルの外在化と共有

Externalizing the world model in the brain脳情報研究所 神経情報学研究室 室長

神谷 之康 録画はこちらから

録画はこちらから私たちの脳は、日々の経験や学習を通じて「世界モデル」と呼ばれる内的な理解や知識の枠組みを構築しています。この世界モデルは、私たちが外界を認識し、適切な意思決定や行動をとるための基盤となっています。しかし、この世界モデルは私たちの脳の中に閉じ込められており、他者がそれを直接観察したり、完全に共有したりすることは困難です。従来、私たちは言語や身振り、絵画や音楽などの表現手段を用いて自分の内的世界を他者に伝えてきましたが、それらはあくまで間接的な方法に過ぎません。近年、脳科学と情報技術の急速な進歩により、脳内世界モデルの「外在化」と「共有」という新たな可能性が開かれつつあります。特に、fMRI(機能的磁気共鳴画像法)などの脳計測技術の発展により、脳活動のパターンを高精度で計測し、解析することが可能となりました。さらに、AIや機械学習の技術を組み合わせることで、脳活動パターンから個人が思い浮かべているイメージや概念、さらには感情や意図の一端を推定し、可視化する研究が進んでいます。たとえば、被験者が特定の画像や映像を見たり、想像したりした際の脳活動データをもとに、AIがその内容を画像として再構成する技術が登場しています。これにより、従来は言葉や絵でしか伝えられなかった「心の中のイメージ」や「世界の捉え方」を、より直接的かつ客観的に外在化し、他者と共有することが可能になりつつあります。このような技術の発展は、ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)の概念を大きく拡張するものです。従来のBMIは、脳信号を用いてカーソルを動かしたり、文字を入力したりといった限定的な出力が主でした。しかし、脳内世界モデルの外在化技術は、個人の内的な意味や世界観そのものを他者と共有するという、より本質的かつ豊かなコミュニケーションの実現を目指しています。たとえば、芸術家が頭の中のビジョンをそのまま作品として具現化できるようになるなど、教育・医療・芸術・文化など多様な分野で革新的な応用が期待されています。本講演では、脳内世界モデルの外在化と共有に関する最先端の研究成果について、具体的な事例や実験データを交えながら分かりやすく解説します。また、こうした技術が社会にもたらすインパクトや、倫理的・プライバシーの課題、今後の技術的な展望についても議論したいと考えています。

-

テーマ講演 10/3(金) 13:00-13:30

インタラクションを理解・拡張して社会課題に挑戦する

〜アバター/ロボット/ソーシャルタッチによる新しい社会へ〜

Understanding and Augmenting Interaction to Address Social Challenges: Toward a New Society through Avatars, Robots, and Social Touchインタラクション科学研究所 所長

宮下 敬宏 録画はこちらから

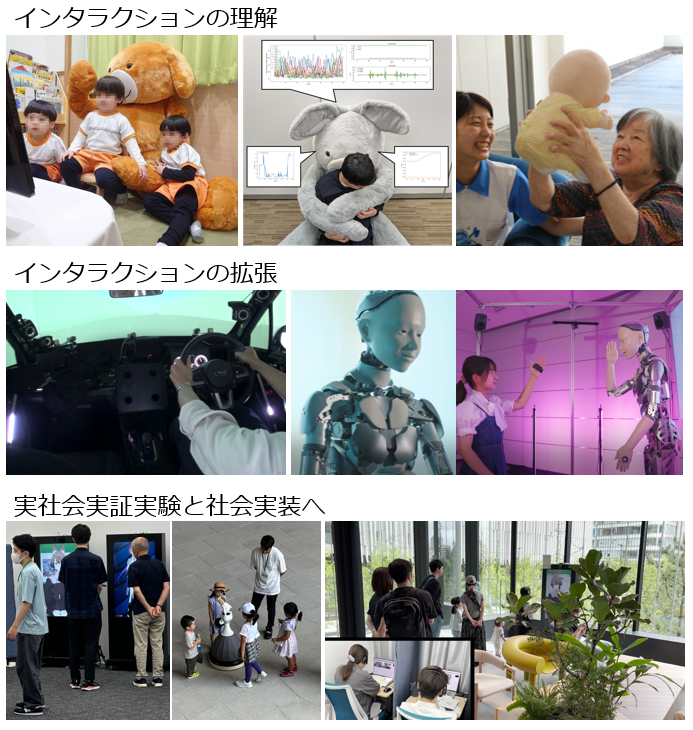

録画はこちらから私たちは今、精神的な孤立、医療・福祉の担い手不足、身体等の制約による社会参加困難、労働者人口の減少など、複雑化する社会課題に直面しています。こうした課題の多くは、人と人との「つながり」——すなわちインタラクション——のあり方が深く関わっています。本講演では、深層インタラクション総合研究所が取り組む、人と人のインタラクションの理解とその技術的拡張によって社会課題に挑戦する研究開発と社会実装の最前線を紹介します。

まず、インタラクションの理解として、対話や触れ合い(ソーシャルタッチ:人と人の社会的な関係における身体的な接触)が人の生体や心理に与える影響をアバターやロボットを活用することで計測・分析する取り組みを紹介します。精神科医不足への対応としてソーシャルタッチインタラクションを応用した抱擁型アバターによる遠隔カウンセリングや、高齢者同士をつなぐロボットを介した対話支援など、人の内面に働きかける技術の可能性を探ります。また、音声・視線・手振り・所作といったマルチモーダルな社会的表出の理解とモデル化によって、人らしさや心の通い合いを実現する技術にも注目します。

さらに、インタラクションの拡張として、感覚フィードバックの強化による人の移動制御能力の拡張(自動車の運転行動改善)や、声帯を失った方の発話補完(音声変換)、身振り手振りのコミュニケーション能力の拡張を可能にするアンドロイドアバターなど、人間の能力を補い拡げる研究開発と、サイバネティックアバター(AIと連携して遠隔操作できるCGキャラクターやロボット)による社会参加支援、遠隔医療支援などの実社会実証実験と社会実装に向けた取り組みを紹介します。

本講演を通じて、インタラクションの理解と拡張がもたらす新しい社会の可能性を共有し、人と人の「つながりの再設計」による未来社会への道筋を皆さまと共に考えます。

-

テーマ講演 10/3(金) 14:00-14:30

サイバネティック・アバターの安定した運用を支えるワイヤレスシミュレーション技術

Wireless simulation technology to support reliable operation of cybernetic avatars波動工学研究所 無線方式研究室 室長

矢野 一人 録画はこちらから

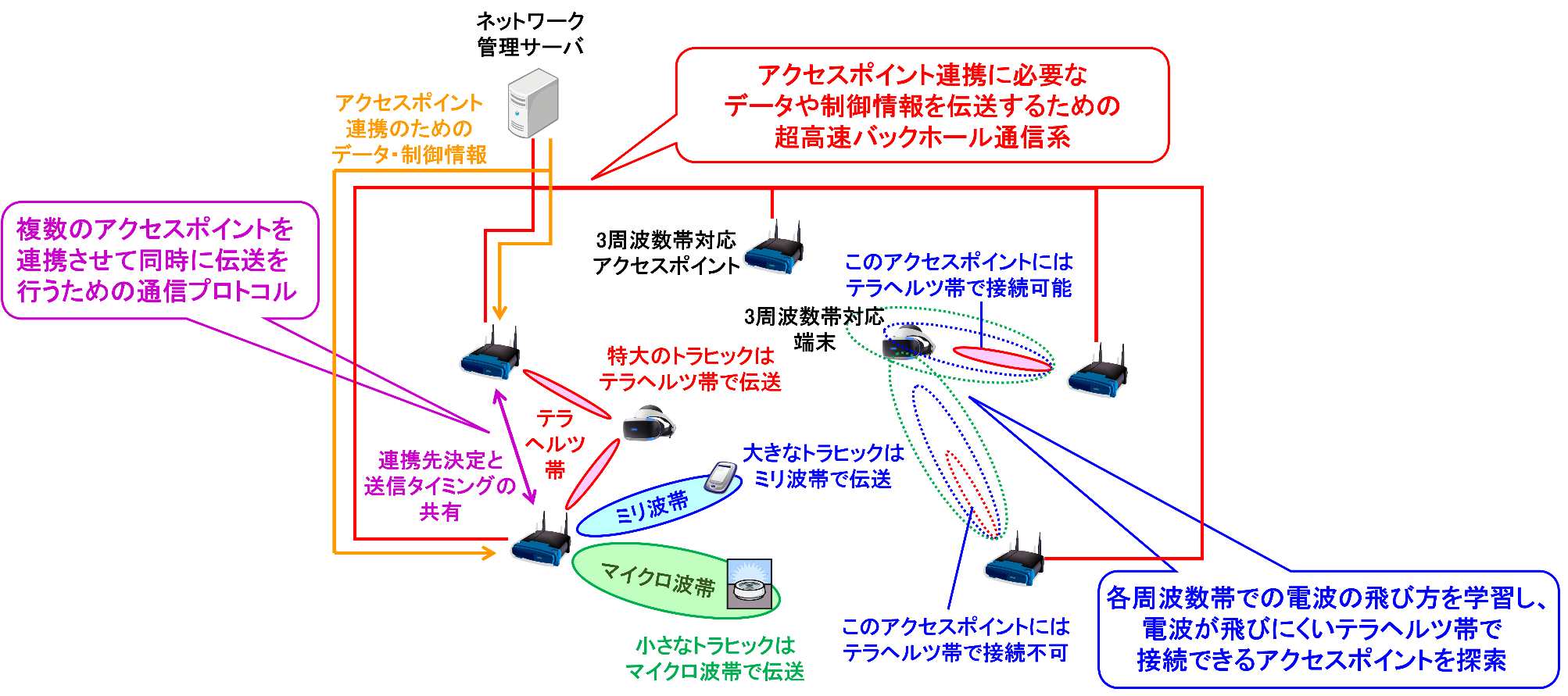

録画はこちらからサイバネティック・アバター(CA)は、人間の分身となるだけでなく、人の身体能力、認知能力、および知覚能力を拡張するロボットアバターや3Dアバターを包括する概念です。CAは遠隔作業や複数作業の同時実施を可能にし、労働力不足の解消や極限環境下での作業の効率化に寄与しうる技術と考えられています。また、障がい者の業務領域拡大などへの活用も期待されています。

CAの中には無線通信を介して遠隔操作され、利用者に対してインタラクティブなサービスを提供するものが存在します。それらのCAの運用に際して、CAが移動して遮蔽物の陰に隠れる、あるいはCAの周囲に多数の人が寄ってくるなどの状況が発生すると、基地局からの電波が遮蔽されてしまいます。また、多数のCAを同時に運用しようとするとネットワークの輻輳が発生し、結果としてCAの遠隔操作が安定して行えなくなります。従って、CAの安定した遠隔操作を実現するには無線ネットワークを適切に設計・構築する必要がありますが、電波は目に見えないため、無線通信の専門家でない人にとってはそのような作業は容易ではありません。

このため、我々の研究グループではCAによるサービスを運用する方々に対して、信頼性の高い遠隔操作を実現するために必要となる無線ネットワークの設計や構築を支援することを目的として、CAが行う通信のシステムレベルシミュレータである「CA信頼性シミュレータ」の開発を行っています。本シミュレータではCAサービスの運用者の方々が「CAサービスを提供しようとしている環境でどのような状況が発生し得るか」や「どこに基地局を配置すればよいか」を直感的に理解できるよう、基地局の電波が届く範囲を図示すると共に、基地局の混雑状況や各CAが行う通信の信頼度をグラフィカルに表示する機能を備えています。また、CAが活動するエリアに数百人もの人々が訪れる場合があります。そのような環境における複雑な電波伝搬変動を実時間で評価するために、静止物体による反射と人体やCAなどの移動体による遮蔽の影響を分離して電波伝搬シミュレーションを行うことにより低演算量化を図っています。

本講演では、本シミュレータの開発状況をご紹介します。

-

テーマ講演 10/3(金) 15:00-15:30

“ポスト万博シティけいはんな”が目指すシームレス社会へのATRの貢献

How ATR Contributes to Building a Seamless Society in "Post-Expo City Keihanna"経営企画・イノベーション協創部 代表取締役副社長

鈴木 博之 録画はこちらから

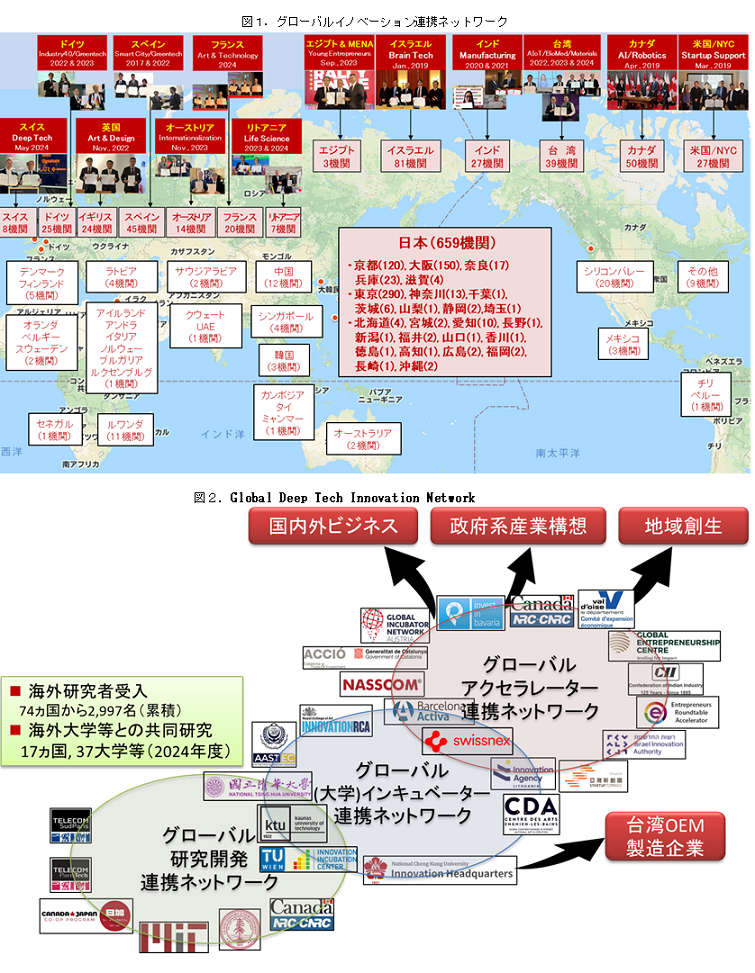

録画はこちらからATRは、2025年大阪・関西万博およびけいはんな万博2025に対する貢献を果たすため、さまざまな関連活動を積極的に推進してきました。特にイノベーション協創に関する具体的な取り組みとして、大阪・関西万博においては、主に次の3つの活動を行いました:①経済産業省主催の「Global Startup Expo(GSE)」セッションの企画・登壇、②関西パビリオン京都ブース「産業展示」のキュレーション、➂各国の訪日使節団の受け入れおよび各国の万博関連イベントへの参加。一方、けいはんな万博においては、主に次の3つの活動を推進しました:①スタートアップ部会の運営、②スタートアップ部会における各種活動の企画・実施、➂テックツアーの企画・受け入れ。さらに、けいはんな学研都市は、政府から「ポスト万博シティ」として、2025年大阪・関西万博の成果(レガシー)、特に革新技術を社会へ効率的に実装し、未来社会を先導する役割を担うことが期待されています。

そのような背景のもと、けいはんな万博2025のスタートアップ部会における主要な活動である「けいはんなグローバルスタートアップPoCチャレンジ(KPoC)」(図1)では、けいはんな学研都市が保有する3つの強みである ①強力かつ多様な研究開発力、②住民参加型の実証実験が容易な環境、➂広範かつ強固なグローバル連携ネットワークを活用し、カナダ、台湾、日本のスタートアップ6社と連携し、地域、環境、高齢化、ヘルスケアといった日本が直面する社会課題の解決を目指す4件の実証実験を実施しました。これらは、けいはんなの住民、トレーニングジム、イノベーション施設などの地域資産との協創によって進められたものであり、同時にイノベーション支援人材の育成も目的としています。

また、KPoCの活動状況や成果は、2つの万博の場を通じて国内外へ情報発信を行いました。これにより、けいはんな学研都市は世界のスタートアップとの協業モデルを確立し、国内および地域の産業との融合を通じて、持続可能な共創の仕組みと人材育成を実現する都市モデルとしての発展を目指しています。本モデルの特徴は次の3点です:①革新技術によるイノベーションをシームレスにリードする、②グローバルイノベーション人材をシームレスに育成・輩出する、➂多様性に富んだイノベーションをシームレスに創出する。けいはんな学研都市は、ポスト万博シティとして社会に存在するあらゆる「壁」を乗り越え、人間主体の社会へと進化する「シームレス社会」の創出を目指しています。

本講演では、けいはんな万博2025スタートアップ部会におけるKPoCの詳細な活動内容と、その背景となるコンセプトを紹介するとともに、「ポスト万博シティ」としてのけいはんな学研都市の実現に向けたATRの貢献について説明します。

-

同時開催 10/2(木) 16:00-17:00

京都スマートシティエキスポ2025セッションライブ中継

アバターと未来社会

Avatar and the future society石黒浩特別研究所 所長

石黒 浩

石黒浩特別研究所長登壇

-

同時開催 10/4(土) 13:00-17:30(開場13:00・開演13:30)

温故知新シンポジウム

かつてATRに在籍したAI、ロボット、アート分野の海外研究者が、中学生~一般の方向けに英語で講演(日本語字幕付)。

失敗から学ぶ発想のヒント(定員100名、満席の場合は学生の皆さまを優先させていただきます)

チラシのダウンロードはこちら