プレスリリース

報道関係者各位

自動でバイタル情報を記録する体温計・血圧計システムの実証実験を開始

総務省 ユビキタス健康医療技術推進事業

位置情報とリンクしたバイタルデータの自動記録システムの 調査研究に係る請負の実施について

株式会社国際電気通信基礎技術研究所(以下「ATR」)は、京都大学医学部附属病院(黒田准教授・竹村講師)、

島津エス・ディー株式会社、オムロンヘルスケア株式会社、株式会社たけびしとともに、

医療ICTの研究開発を進めております。このたび、総務省が実施する“ユビキタス健康医療技術推進事業

位置情報とリンクしたバイタルデータの自動記録システムの調査研究に係る請負業務”

に係る実証実験を実施いたします。京都大学医学部附属病院において実施するこの調査研究について、

以下のとおり報道機関の皆様向けにデモンストレーションを行いますので、お知らせいたします。

本事業では「医療機関等におけるより高度な医療安全や業務の効率化」を実現するため、 ユビキタスネット技術を医療看護業務等に導入することで生じる効率化と弊害を調査しています。その一環として、 ここでは医療現場の課題の一つである間接看護業務の負荷軽減と安全性向上を目指し、 位置情報とリンクしたバイタルデータの自動記録システムの調査に着手しました。

病院では体温や血圧等のバイタルの検査業務は看護の基本業務であり、 全ての入院患者に対して一日に数回の検査が行われています。 この時、看護師は患者のベッドサイドで検査結果を一時的にメモに取り、 ナースステーションなどでメモを見ながら電子カルテに転記しています。 しかし、膨大な検査結果を手作業で入力・転記する作業によって電子カルテへの入力時間が長くなるともに、 入力作業に忙殺されることで引き起こされる業務の遅れやケアレスミスが医療事故の要因となる恐れもあります。

今回実証実験を進めるバイタルデータの自動記録システムでは、看護師が検査機器本体の送信ボタンを押すだけで、 検査結果を医療情報システムに送信します。 また、病棟内に設置した位置検出装置によって、検査を行った場所がどのベッド付近かを同時に計測し、 その情報から検査対象の患者を推定して検査結果に情報を付加(リンク)します。 看護師が端末上で検査時刻や検査場所、対象患者の情報がリンクされた検査結果を確認すると、 その結果が電子カルテに自動的に転記されます。

これにより、これまでメモ等を介した手作業の転記作業に要していた時間が大幅に削減され、 看護業務効率が上がるとともに、作業に余裕ができることでケアレスミスが少なくなり、 結果的に医療事故が少なくなると期待されます。また、本システムでは、 検査後直ちに検査結果が電子カルテに反映されるので、病院内で情報が迅速に共有され、 全ての関係者がスムーズに次の医療行為を実行できるようになります。 さらに、検査結果が人手を介することなく全て電子的に扱われることで、いわば、 機械と人(看護師)とによるダブルチェックを行うため、転記ミスが根本的に削減され、 病棟がより安全な場所へと変化します。 つまり、見かけや操作は通常の機器と全く同じ(添付写真1,2)検査機器が自ら、「いつ、どこで、誰の」 データなのかを判断して、自ら情報を記録する、「情報源が入力する」病院情報システムが実現され、 看護師から不要な作業を取り除き、医療者間のコミュニケーションをスムーズにし、 ミスのない記録が行われることになる結果、患者に対してより充実した看護ケアと、 安全な医療環境を提供できるようになると期待されます。

本プロジェクトでは、医療情報・センサネットワーク分野における、基礎技術開発、情報インフラ開発、 デバイス開発、アプリケーション開発者として、ATR、京都大学、島津エス・ディー株式会社、 オムロンヘルスケア株式会社、株式会社たけびしが一堂に会することで、現場のニーズを的確に捉えた、 実用に非常に近いシステムを開発し、 現場を知る病院スタッフを被験者とした一連の調査実験を通してその効果を評価します。 今後、実施五社は総務省と協力して調査を進め、今回の血圧計と体温計だけでなく、 広く世界標準になりつつある健康管理機器規格であるContinua対応機器をはじめとし、 病棟内の様々な医療機器をセンサネットワークに接続して自動記録するシステムの開発を進め、 真に医療現場を安全で効率的にする情報環境の実用化を目指します。

本件に関するお問い合わせ先

㈱国際電気通信基礎技術研究所(ATR)経営統括部 広報担当 野間・福森

〒619-0288 京都府相楽郡精華町光台2-2-2

電話:0774-95-1172 / FAX:0774-95-1178

https://www.atr.jp/index_j.html

<用語解説>

バイタルデータ

“生体情報”を意味する。

本研究で対象としている体温、血圧の他、体重・歩数・体脂肪など日常計測できる生体情報だけでなく、 脳波・心電・筋電など多岐にわたる。

Continua Health Alliance

コンティニュア・ヘルス・アライアンスは、医療費高騰の要因となっているライフスタイル、健康管理、 人口統計学的傾向などの課題に取り組むために、 2006年に設立された業界団体。 ユーザが、家庭でICT技術と各種の健康管理機器を有効に活用し、簡単に健康管理を行えるように、 健康管理機器の相互接続や運用を可能にする標準規格の技術検討や設計ガイドラインの策定を推進している。

病院情報システム (Hospital Information System: HIS)

病院内で発生する診療に必要な情報を入力・伝送・処理・蓄積する情報システムの総称。 1960年代に医事会計計算の支援システムとして導入が始まり、 1970年代に診療部門間の依頼・結果の送受信のためのオーダリング(オーダエントリ)システムや、 放射線画像を保管・伝送・提示するPACS(Picture Archiving and Communication Systems)などが加わって発達し、 1990年代後半から電子カルテを包含して現在に至る。

電子カルテ

狭義には、医師法第24条1項、および、医療法施行規則第23条に定められた、 診療に関わる事項を記録した診療録(所謂カルテ)を電子的に記録するシステムに保存された診療録の呼称。 広義には、医療法施行規則に定められた診療に関する諸記録をも含めて電子カルテと称する場合や、 これらを記録する情報システム全体、さらには、病院情報システム全体を電子カルテ(システム)と称することもある。

位置計測システム

屋内空間での人や機器の位置を計測するシステム。 屋外ではGPSで数メートルの誤差で位置を計測する手段が普及しているが、屋内ではGPSの電波が届かないために、 別の方法が必要となる。ここでは、位置を検知したい場所に位置計測用電波灯台を設置し、対象機器に無線タグを内蔵させ、 これらが通信することで、ある位置計測用電波灯台にある無線タグが近づいたことを検知する仕組みを導入した。

2011年 3月4日

株式会社国際電気通信基礎技術研究所

代表取締役社長 平田 康夫

京都大学 医学部附属病院

医療情報部 黒田知宏・竹村匡正

島津エス・ディー株式会社

取締役社長 加藤 孝幸

オムロンヘルスケア株式会社

代表取締役社長 宮田喜一郎

株式会社たけびし

代表取締役社長 岩田 武久

株式会社国際電気通信基礎技術研究所

代表取締役社長 平田 康夫

京都大学 医学部附属病院

医療情報部 黒田知宏・竹村匡正

島津エス・ディー株式会社

取締役社長 加藤 孝幸

オムロンヘルスケア株式会社

代表取締役社長 宮田喜一郎

株式会社たけびし

代表取締役社長 岩田 武久

自動でバイタル情報を記録する体温計・血圧計システムの実証実験を開始

総務省 ユビキタス健康医療技術推進事業

位置情報とリンクしたバイタルデータの自動記録システムの 調査研究に係る請負の実施について

|

報道向け技術説明とデモンストレーションのご案内 発表日: 2011年3月4日(金) 内容: 概要説明とデモ装置の体験 場所: 京都大学本部棟 大学記者室 (京都市左京区吉田本町) 予定: 9:15受付、 9:30概要説明とデモ、 10:00 質疑応答、および、デモ体験 (また、別途3月6日の午前10時から大学病院内での実証実験の様子をご覧頂けます。) デモにご参加いただける場合、下記まで事前にご連絡をいただければ幸いでございます。 ㈱国際電気通信基礎技術研究所(ATR)経営統括部 広報担当 野間・福森 電話:0774-95-1172 / FAX:0774-95-1178 |

本事業では「医療機関等におけるより高度な医療安全や業務の効率化」を実現するため、 ユビキタスネット技術を医療看護業務等に導入することで生じる効率化と弊害を調査しています。その一環として、 ここでは医療現場の課題の一つである間接看護業務の負荷軽減と安全性向上を目指し、 位置情報とリンクしたバイタルデータの自動記録システムの調査に着手しました。

病院では体温や血圧等のバイタルの検査業務は看護の基本業務であり、 全ての入院患者に対して一日に数回の検査が行われています。 この時、看護師は患者のベッドサイドで検査結果を一時的にメモに取り、 ナースステーションなどでメモを見ながら電子カルテに転記しています。 しかし、膨大な検査結果を手作業で入力・転記する作業によって電子カルテへの入力時間が長くなるともに、 入力作業に忙殺されることで引き起こされる業務の遅れやケアレスミスが医療事故の要因となる恐れもあります。

今回実証実験を進めるバイタルデータの自動記録システムでは、看護師が検査機器本体の送信ボタンを押すだけで、 検査結果を医療情報システムに送信します。 また、病棟内に設置した位置検出装置によって、検査を行った場所がどのベッド付近かを同時に計測し、 その情報から検査対象の患者を推定して検査結果に情報を付加(リンク)します。 看護師が端末上で検査時刻や検査場所、対象患者の情報がリンクされた検査結果を確認すると、 その結果が電子カルテに自動的に転記されます。

これにより、これまでメモ等を介した手作業の転記作業に要していた時間が大幅に削減され、 看護業務効率が上がるとともに、作業に余裕ができることでケアレスミスが少なくなり、 結果的に医療事故が少なくなると期待されます。また、本システムでは、 検査後直ちに検査結果が電子カルテに反映されるので、病院内で情報が迅速に共有され、 全ての関係者がスムーズに次の医療行為を実行できるようになります。 さらに、検査結果が人手を介することなく全て電子的に扱われることで、いわば、 機械と人(看護師)とによるダブルチェックを行うため、転記ミスが根本的に削減され、 病棟がより安全な場所へと変化します。 つまり、見かけや操作は通常の機器と全く同じ(添付写真1,2)検査機器が自ら、「いつ、どこで、誰の」 データなのかを判断して、自ら情報を記録する、「情報源が入力する」病院情報システムが実現され、 看護師から不要な作業を取り除き、医療者間のコミュニケーションをスムーズにし、 ミスのない記録が行われることになる結果、患者に対してより充実した看護ケアと、 安全な医療環境を提供できるようになると期待されます。

本プロジェクトでは、医療情報・センサネットワーク分野における、基礎技術開発、情報インフラ開発、 デバイス開発、アプリケーション開発者として、ATR、京都大学、島津エス・ディー株式会社、 オムロンヘルスケア株式会社、株式会社たけびしが一堂に会することで、現場のニーズを的確に捉えた、 実用に非常に近いシステムを開発し、 現場を知る病院スタッフを被験者とした一連の調査実験を通してその効果を評価します。 今後、実施五社は総務省と協力して調査を進め、今回の血圧計と体温計だけでなく、 広く世界標準になりつつある健康管理機器規格であるContinua対応機器をはじめとし、 病棟内の様々な医療機器をセンサネットワークに接続して自動記録するシステムの開発を進め、 真に医療現場を安全で効率的にする情報環境の実用化を目指します。

|

|

|

|

本件に関するお問い合わせ先

㈱国際電気通信基礎技術研究所(ATR)経営統括部 広報担当 野間・福森

〒619-0288 京都府相楽郡精華町光台2-2-2

電話:0774-95-1172 / FAX:0774-95-1178

https://www.atr.jp/index_j.html

|

株式会社 国際電気通信基礎技術研究所 会社概要 代表者 :平田 康夫 設 立 :昭和61年3月22日 業務内容:電気通信基礎技術に関する研究開発・調査及びその成果の販売 |

|

京都大学 医学部附属病院 医療情報部 黒田知宏 医学部附属病院 / 医学研究科 / 情報学研究科 准教授 医学附属病院 医療情報部 副部長 日本医療情報学会 評議員 竹村匡正 医学部附属病院 / 医学研究科 / 情報学研究科 講師 日本医療情報学会 評議員 |

|

島津エス・ディー株式会社 会社概要 代表者 :加藤 孝幸 設 立 :昭和60年 4月22日 業務内容:分析計測、医用、航空、医療情報、物流、環境安全等 |

|

オムロンヘルスケア株式会社 会社概要 代表者 :宮田 喜一郎 設 立 :2003年 7月1日 業務内容:家庭用、医療用健康機器、健康管理サービスの開発販売 |

|

株式会社たけびし 会社概要 代表者 :岩田 武久 設 立 :大正15年4月24日 業務内容:販売並びに関連工事の設計・施工販売並びにシステム設計、ソフト開発 |

|

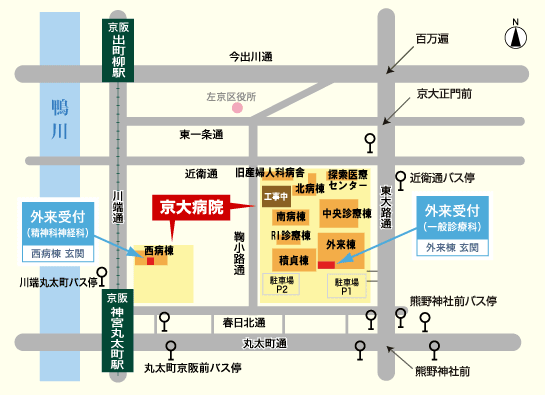

京都大学へのアクセス ■プレス発表の実施場所 (3/4金曜日) 京都大学 吉田キャンパス 本部棟 1F ミーティングルーム 9:15 受付 9:30 概要説明 & デモ 10:00 質疑応答 & 体験 |

|

|

■実証実験デモの場所(3/6日曜日) 京都大学医学部附属病院 中央診療施設棟3F 人工腎臓部 大透析室 |

|

“生体情報”を意味する。

本研究で対象としている体温、血圧の他、体重・歩数・体脂肪など日常計測できる生体情報だけでなく、 脳波・心電・筋電など多岐にわたる。

Continua Health Alliance

コンティニュア・ヘルス・アライアンスは、医療費高騰の要因となっているライフスタイル、健康管理、 人口統計学的傾向などの課題に取り組むために、 2006年に設立された業界団体。 ユーザが、家庭でICT技術と各種の健康管理機器を有効に活用し、簡単に健康管理を行えるように、 健康管理機器の相互接続や運用を可能にする標準規格の技術検討や設計ガイドラインの策定を推進している。

病院情報システム (Hospital Information System: HIS)

病院内で発生する診療に必要な情報を入力・伝送・処理・蓄積する情報システムの総称。 1960年代に医事会計計算の支援システムとして導入が始まり、 1970年代に診療部門間の依頼・結果の送受信のためのオーダリング(オーダエントリ)システムや、 放射線画像を保管・伝送・提示するPACS(Picture Archiving and Communication Systems)などが加わって発達し、 1990年代後半から電子カルテを包含して現在に至る。

電子カルテ

狭義には、医師法第24条1項、および、医療法施行規則第23条に定められた、 診療に関わる事項を記録した診療録(所謂カルテ)を電子的に記録するシステムに保存された診療録の呼称。 広義には、医療法施行規則に定められた診療に関する諸記録をも含めて電子カルテと称する場合や、 これらを記録する情報システム全体、さらには、病院情報システム全体を電子カルテ(システム)と称することもある。

位置計測システム

屋内空間での人や機器の位置を計測するシステム。 屋外ではGPSで数メートルの誤差で位置を計測する手段が普及しているが、屋内ではGPSの電波が届かないために、 別の方法が必要となる。ここでは、位置を検知したい場所に位置計測用電波灯台を設置し、対象機器に無線タグを内蔵させ、 これらが通信することで、ある位置計測用電波灯台にある無線タグが近づいたことを検知する仕組みを導入した。