プレスリリース

2013年 1月11日

(株)国際電気通信基礎技術研究所(ATR)

(株)国際電気通信基礎技術研究所(ATR)

スマホ感覚で使えるロボットサービス登場

― 高齢者・障がい者の生活支援・社会参加を促進 ―

― 高齢者・障がい者の生活支援・社会参加を促進 ―

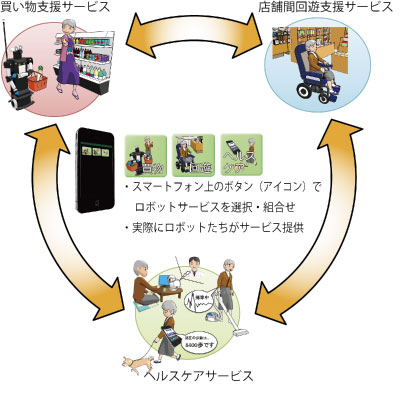

株式会社国際電気通信基礎技術研究所(以下「ATR」、本社:京都府相楽郡精華町「けいはんな学研都市」、 代表取締役社長:平田康夫)は、株式会社東芝(以下、「東芝」)と共同で、 ユーザや場所や状況が変わっても複数のロボットサービスを利用できる基盤技術を開発しました。この技術によって、 サービスアプリケーション開発者はロボットの仕様を気にせずにいろいろなロボットサービスを開発できるようになります。 平成25年1月11日は、ショッピングモール(アピタタウンけいはんな アピタ精華台店)において、買い物支援、 店舗間回遊支援、ヘルスケアの楽しいサービスを例に、この技術を使って、 スマートフォンの感覚で、複数のサービスを利用するデモンストレーションを公開します(図1、図2参照)。 なお、本研究開発は、総務省研究委託「ライフサポート型ロボット技術に関する研究開発」により実施しています。

1.背景

これまでにATRは「ロボットによる自宅とスーパーマーケットを結ぶ買い物支援サービス」(2009年12月報道発表*1)、 「車いす型ロボットによる店舗間回遊支援サービス」(2011年3月報道発表*2)など、 東芝は「スマートフォンによる生活状況認識」(2011年10月新聞掲載)、

「健康アドバイスと食品推薦を組み合わせたヘルスケアサービス」など、単一のサービス実験を行ってきました。

しかしながら、実際の利用を考えた場合、例えば、買い物支援サービスで食品を買う時に、自分の健康を考えた食事や、

歩数計で日頃の運動量を反映した食材をアドバイスしてくれる連携サービス(買い物支援とヘルスケアサービスの連携)

が考えられます。他にも、ショッピングモール内を回遊している最中に、目に留まった商品の買い物をする連携サービス

(回遊支援と買い物支援の連携)も考えられます。

このため、実際の利用シーンを考えると、複数のサービスアプリケーションを同時または切り替えて利用する基盤技術

(ロボットサービス連携システム)を開発する必要がありました。

「健康アドバイスと食品推薦を組み合わせたヘルスケアサービス」など、単一のサービス実験を行ってきました。

しかしながら、実際の利用を考えた場合、例えば、買い物支援サービスで食品を買う時に、自分の健康を考えた食事や、

歩数計で日頃の運動量を反映した食材をアドバイスしてくれる連携サービス(買い物支援とヘルスケアサービスの連携)

が考えられます。他にも、ショッピングモール内を回遊している最中に、目に留まった商品の買い物をする連携サービス

(回遊支援と買い物支援の連携)も考えられます。

このため、実際の利用シーンを考えると、複数のサービスアプリケーションを同時または切り替えて利用する基盤技術

(ロボットサービス連携システム)を開発する必要がありました。2.研究開発の成果概要

今回開発した基盤技術(ロボットサービス連携システム)は、 各施設で現在利用可能なサービスやロボットを自動的に判定し、利用者にわかりやすく伝えることができます。 利用者は、まず、スマートフォン上でその施設で利用したい複数のサービスを選択します。 次に、人型ロボットや電動車いす型ロボットと直接対話することによって、サービスを切り替えます。

3.デモンストレーション内容

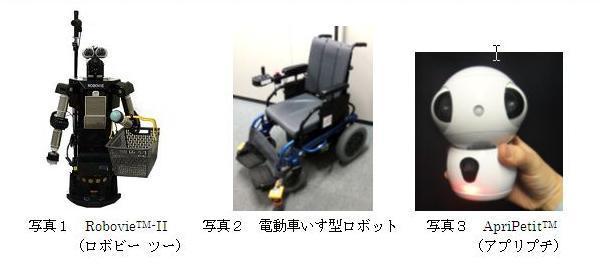

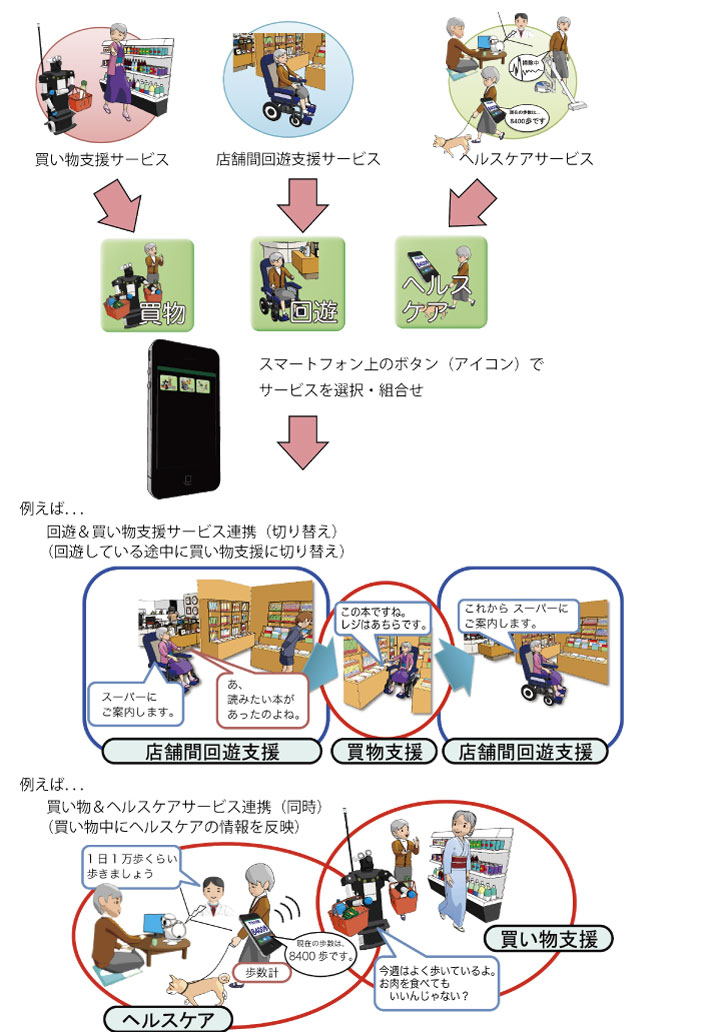

報道機関の皆様には、買い物支援・回遊支援・ヘルスケアのロボットサービスアプリケーションを同時または切り替えて利用できるデモンストレーションをご覧いただきます。 具体的には、ATRのロボビー(写真1)、電動車いす型ロボット(写真2)、 東芝のインタフェースロボットApriPetit TM(アプリプチ、写真3) と高齢者見守りのための生活状態認識エンジンT-SARCAS (Two-Step Activity Recognition Combined with Acceleration and Sound)を用います。

4.今後の展望

現在、この基盤技術の普及と国際標準化を進めています。 近い将来、クラウド技術と組み合わせることで、様々な場所で、高齢者などの生活・介護支援や社会参加を促進するロボットサービスアプリケーションが流通するようになります。

(注) 本実験は、アピタ精華台店、(財)関西文化学術研究都市推進機構の協力を得て実施するものです。

(*1)ATR, 2009年12月報道発表資料 https://www.atr.jp/topics/press_091210_j.html

(*2)ATR, 2011年3月報道発表資料 https://www.atr.jp/topics/press_110330_j.html

(参考1)

【デモンストレーション内容】

ATRのロボビー(写真1)、電動車いす型ロボット(写真2)、東芝のインタフェースロボットApriPetit(写真3) などの異なるロボットが、商業施設(アピタタウンけいはんな アピタ精華台店)において、 サービス連携システムを利用して、顧客毎に買い物支援・回遊支援・ヘルスケアを組合せて提供します。

<デモ概要図 は 次頁 図2をご参照ください>

<用語解説>

ライフサポート型ロボット技術に関する研究開発(ユビキタスネットワークロボット技術)

ネットワークロボット技術(ネットワークを介して、異なるタイプのロボットを連携・協調させることにより、 単体のロボットに比べて、人とロボットとのコミュニケーション能力を向上させる技術) の研究開発は単地点内でのロボット連携が主でした。 ライフサポート型ロボット技術に関する研究開発(ユビキタスネットワークロボット技術)は、 単地点から多地点に拡張する技術で、家、病院、商業施設などの多地点のロボットサービス連携の実現を目指しています。

(参考2) 【デモンストレーション内容 続き】

図2 ロボットサービス連携デモ概要(詳細)