プレスリリース

|

令和4年10月21日 |

河野太郎大臣のサイバネティック・アバターについて

~年内に実証実験、社会利用に向けた課題を検討~

~年内に実証実験、社会利用に向けた課題を検討~

ポイント

- 世界で初めて、現役閣僚がサイバネティック・アバター(CA)注1)を利用する実証実験を実施します。

- 実証実験では、実体を持つCAを用いることで、人々は目の前に大臣本人が来て話していると感じられるか、大臣の言葉はより人々に届きやすくなるかなどの効果を検証することを予定しています。

- また、CAの活動を操作者本人の活動と見なして良いのかという問題を、広く多くの方々に問い掛け、CA社会における新たな社会規範を模索します。

株式会社国際電気通信基礎技術研究所(以下「ATR」) インタラクション科学研究所の宮下 敬宏 所長、および大阪大学 大学院基礎工学研究科の石黒 浩 教授のグループは、内閣府が主導し、JSTが研究を推進するムーンショット型研究開発事業注2)の中で、ホスピタリティー豊かでモラルのある対話や行動が可能なCAの実現を目指しています。その研究開発の一環として、大臣のCA利用を通して、CA社会における社会規範を探る実証実験を実施します。

CAを用いると、操作者本人は現場に移動することなく社会活動に参画できるようになるため、業務の効率化が期待できます。また、1人で複数体のCAを同時に操作すれば、さらに生産性が向上します。特に、特定の人物が行わなければならない業務(特定の責任者が説明する場合など)では、操作者本人に酷似した見かけを持つCAを用いれば、その人が現場にいる存在感を出しつつ、遠隔での業務が可能です。一方で、CAが操作者と酷似している場合には、操作者が別人や人工知能だったとしても対面者は本人と思う可能性があります。このような特性を持つCAを用いて社会活動を実現するためには、CAが行ったことを操作者本人が行ったことと見なして良いのかという「本人性の問題」について検討する必要があります。このような問題は、CA利用についての社会制度設計に関わる専門家だけで検討するのではなく、多くの方々にCA利用を実感してもらい、共に検討していく必要があります。

上記の課題が顕著に現れる状況の1つとして、本研究開発プロジェクトでは、年内を目途に、河野 太郎 大臣のCAを用いた実証実験を実施します。その結果も踏まえ、CA利用に必要な社会規範の検討に取り組みます。

本取り組みは、理化学研究所 情報統合本部 ガーディアンロボットプロジェクトの港 隆史 チームリーダーらの協力を得て行います。

CAを用いると、操作者本人は現場に移動することなく社会活動に参画できるようになるため、業務の効率化が期待できます。また、1人で複数体のCAを同時に操作すれば、さらに生産性が向上します。特に、特定の人物が行わなければならない業務(特定の責任者が説明する場合など)では、操作者本人に酷似した見かけを持つCAを用いれば、その人が現場にいる存在感を出しつつ、遠隔での業務が可能です。一方で、CAが操作者と酷似している場合には、操作者が別人や人工知能だったとしても対面者は本人と思う可能性があります。このような特性を持つCAを用いて社会活動を実現するためには、CAが行ったことを操作者本人が行ったことと見なして良いのかという「本人性の問題」について検討する必要があります。このような問題は、CA利用についての社会制度設計に関わる専門家だけで検討するのではなく、多くの方々にCA利用を実感してもらい、共に検討していく必要があります。

上記の課題が顕著に現れる状況の1つとして、本研究開発プロジェクトでは、年内を目途に、河野 太郎 大臣のCAを用いた実証実験を実施します。その結果も踏まえ、CA利用に必要な社会規範の検討に取り組みます。

本取り組みは、理化学研究所 情報統合本部 ガーディアンロボットプロジェクトの港 隆史 チームリーダーらの協力を得て行います。

本成果は、以下の事業・プログラム・プロジェクト・研究開発課題において推進しています。

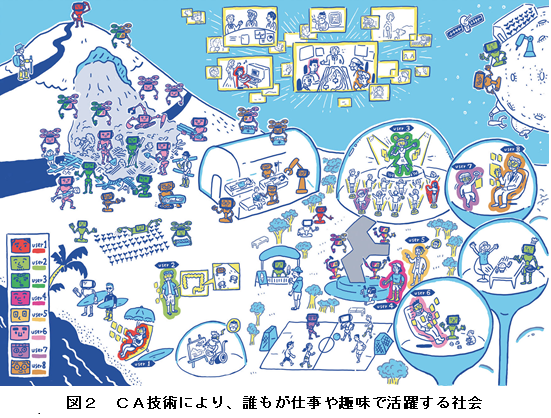

研究開発プロジェクトでは、利用者の反応をみて行動するホスピタリティー豊かな対話行動ができる複数のCAを自在に遠隔操作して、現場に行かなくても多様な社会活動(仕事、教育、医療、日常など)に参画できることを実現します。2050年には、場所の選び方、時間の使い方、人間の能力の拡張において、生活様式が劇的に変革するが、社会とバランスのとれたアバター共生社会を実現します。

ムーンショット型研究開発事業(MS)

研究開発プログラム:「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」

(プログラムディレクター:萩田 紀博 大阪芸術大学 教授)

研究開発プロジェクト名:「誰もが自在に活躍できるアバター共生社会の実現」

(プロジェクトマネージャー:石黒 浩 大阪大学大学院基礎工学研究科 教授)

研究開発課題名:「存在感CAの開発とCA自在操作インターフェースの研究開発」

課題推進者:(石黒 浩 大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授)

研究開発課題名:「CA基盤構築及び階層的CA連携と操作者割り当ての研究開発」

課題推進者:(宮下 敬宏 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 インタラクション科学研究所 所長)

研究開発期間:令和2年12月~令和7年11月

研究開発プログラムでは、2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現するため、サイボーグやアバターとして知られる一連の技術を高度に活用し、人の身体的能力、認知能力および知覚能力を拡張するサイバネティック・アバター技術を、社会通念を踏まえながら研究開発を推進していきます。研究開発プログラム:「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」

(プログラムディレクター:萩田 紀博 大阪芸術大学 教授)

研究開発プロジェクト名:「誰もが自在に活躍できるアバター共生社会の実現」

(プロジェクトマネージャー:石黒 浩 大阪大学大学院基礎工学研究科 教授)

研究開発課題名:「存在感CAの開発とCA自在操作インターフェースの研究開発」

課題推進者:(石黒 浩 大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授)

研究開発課題名:「CA基盤構築及び階層的CA連携と操作者割り当ての研究開発」

課題推進者:(宮下 敬宏 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 インタラクション科学研究所 所長)

研究開発期間:令和2年12月~令和7年11月

研究開発プロジェクトでは、利用者の反応をみて行動するホスピタリティー豊かな対話行動ができる複数のCAを自在に遠隔操作して、現場に行かなくても多様な社会活動(仕事、教育、医療、日常など)に参画できることを実現します。2050年には、場所の選び方、時間の使い方、人間の能力の拡張において、生活様式が劇的に変革するが、社会とバランスのとれたアバター共生社会を実現します。

〈研究の背景と経緯〉

少子高齢化が進展し労働力不足が懸念される中で、介護や育児をする必要がある人や高齢者など、さまざまな背景や価値観を持つ人々が、自らのライフスタイルに応じて多様な活動に参画できるようにすることが重要です。そのためには、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現することが鍵となります。内閣府が主導し、JSTが研究を推進するムーンショット型研究開発事業のうち、ムーンショット目標1「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」の一環である「誰もが自在に活躍できるアバター共生社会の実現」(アバター共生社会)研究開発プロジェクトでは、2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現するため、サイボーグやアバターとして知られる一連の技術を高度に活用し、人の身体的能力、認知能力および知覚能力を拡張するCA技術の研究開発を、社会通念を踏まえながら推進しています。アバター共生社会では、遠隔操作可能で自分の体と同じように感覚を共有できる「身代わりロボット」であるCAのおかげで、人間の活動範囲の制限がなくなります。仕事の場所は宇宙から人体の中まで多様化し、1人で10台以上のロボットを指揮者のように操作して、大規模な業務を短時間でこなすこともできるようになります。特定の人物が行わなければならない業務(特定の責任者が説明する場合など)であっても、その人に酷似した見かけのCAを用いれば、その人が現場にいる存在感を出しつつ、遠隔での業務が可能です。このようなアバター共生社会を実現するために、複数の人が遠隔操作する多数のCAで大規模かつ複雑なタスクを実行するための技術を2050年までに、1つのタスクに対して1人で10体以上のCAを操作できる技術を2030年までに開発することを目標にして研究開発に取り組んでいます。このような技術は、1つのCAを複数の人で操作したり、部分的に人工知能を用いて自律化したりすることで実現できるようになります。CAを用いることで時間や空間の制約を超えて多様な社会活動(仕事、教育、医療、日常など)に参加できるようになりますが、その一方で、CAの実用化を進展させるためには、CAの技術開発とともに、その利用に関わる法的課題の検討や法整備が必要になります。例えば、CAは本人の代理であって本人ではないため、CAを使うことで、「本人か、本人ではないのか」という判断が曖昧になります。特に特定の人物に酷似したCAを用いると、操作者が別の人物や人工知能だったとしても、CAと対話する人は相手を操作者本人だと思う場合が出てきます。そのような状況が社会的に許されるのかどうか、社会規範としての社会的受容性の観点や法的な許容性、さらにはそのような状況におけるCAの利用に必要な法整備の検討が必要になります。さらには、CAの操作者が誰であるかを認識できる顕名と、認識できない非顕名(匿名)の両方の側面での利用が可能となるため、どのような状況において操作者が誰であるかを明示しない非顕名が許されるのか、社会規範として許容される場面やルールの検討、法解釈や必要な法整備についても検討する必要があります。

このような問題は、社会制度設計に関わる専門家だけで検討するのではなく、多くの方々にCA利用を実感してもらい、共に検討していく必要があります。そのために多くの方々が実際のCAを利用する実証実験が欠かせません。上記の課題が顕著に現れる状況の1つとして、大臣が情報発信や情報収集などをCAを用いて実施する場面が考えられます。そこで、河野 太郎 大臣に酷似した見かけを持つCAを用いて、多くの方々に説明する活動などの実証的な使用を通して、共に考えながらCA利用に必要な法整備や社会規範の醸成に取り組みます。

【実証実験の内容】

公の場にて、河野 太郎 大臣が、大臣に酷似したCAを用いて自らの考えを伝えたり、情報を発信したりします。仮想空間と比較して、実体を持つCAを用いることで、人々は目の前に大臣本人が来て話していると感じられ、それによって、大臣が投げ掛ける言葉は、より多く人々に届くメッセージとして受け入れられやすくなるのではないかという実証研究を行います。また、遠隔地でCAが本人の業務を一部代替することで、移動の時間や費用を省き、業務効率(サービス生産性)の向上につながることも期待されます。CAの操作は、遠隔地から大臣本人などが行います。人々との対話では、CAに対する人々の反応を確認します。CAの音声は、大臣本人の音声をメインに、必要に応じて合成音声も使用します。このようにして、人々にCAを介して大臣と対話する経験をしてもらい、対話後に、実際の感想・感覚を伺う予定です。

〈今後の展開〉

本実証実験の意義は、河野 太郎 大臣のCAを用いて、「CAは本人か、本人でないのか」という問題を、広く多くの方々に問い掛け、CA社会における新たな社会規範を模索することにあります。実証実験を通じて得られた知見から、CAを社会で利用する際に必要な検討が進み、CAの利用が促進されることが期待されます。

〈参考図〉

〈ロボットの仕様〉

ジェミノイドTK

身長:175センチメートル(立位、台座含む)

自由度:制御できる関節は52ヵ所

アクチュエーター:空気圧アクチュエーター

センサー:CMOSカメラ2個(左右の眼球に1個ずつ)

皮膚素材:シリコン樹脂

CPU:外部PC(Windows、Linuxなど)による制御

電源:空気圧レギュレーター用に外部電源(DC24V)

周辺機器:エアーコンプレッサー(AC100V)、制御用PC多数

自由度:制御できる関節は52ヵ所

アクチュエーター:空気圧アクチュエーター

センサー:CMOSカメラ2個(左右の眼球に1個ずつ)

皮膚素材:シリコン樹脂

CPU:外部PC(Windows、Linuxなど)による制御

電源:空気圧レギュレーター用に外部電源(DC24V)

周辺機器:エアーコンプレッサー(AC100V)、制御用PC多数

ジェミノイドHI-6

身長:133センチメートル(座位)

自由度:制御できる関節は51ヵ所(椅子の回転を含む)

アクチュエーター:空気圧アクチュエーター

センサー:CMOSカメラ2個(左右の眼球に1個ずつ)

皮膚素材:シリコン樹脂

CPU:外部PC(Windows、Linuxなど)による制御

電源:空気圧レギュレーター用に外部電源(DC24V)

周辺機器:エアーコンプレッサー(AC100V)、制御用PC多数

自由度:制御できる関節は51ヵ所(椅子の回転を含む)

アクチュエーター:空気圧アクチュエーター

センサー:CMOSカメラ2個(左右の眼球に1個ずつ)

皮膚素材:シリコン樹脂

CPU:外部PC(Windows、Linuxなど)による制御

電源:空気圧レギュレーター用に外部電源(DC24V)

周辺機器:エアーコンプレッサー(AC100V)、制御用PC多数

(JST資料 ムーンショット目標1「2050年の社会」より)

〈用語解説〉

注1)サイバネティック・アバター(Cybernetic Avatar(『登録商標第6523764号』)、以後CAと略す)「身代わりとしてのロボットや映像などを示すアバターに加えて、人の身体的能力、認知能力および知覚能力を拡張するICT技術やロボット技術を含む概念」で、Society 5.0時代のサイバー・フィジカル空間で自由自在に活躍するものを目指しています。

CAは下図(JST資料 ムーンショット目標1「2050年の社会」より)のように、身体、脳、空間、時間の制約から解放するためにさまざまな機能や形態が考えられています。

注2)ムーンショット型研究開発事業

超高齢化社会や地球温暖化問題など重要な社会課題に対し、人々を魅了する野心的な目標(ムーンショット目標)を国が設定し、挑戦的な研究開発を推進する事業。ムーンショット目標1、2、3、6、8、9については科学技術振興機構(JST)が担当。大阪大学 大学院基礎工学研究科の石黒 浩 教授がプロジェクトマネージャーとして推進しているプロジェクト「誰もが自在に活躍できるアバター共生社会の実現」の一環として、ロボットやCGを含めた多様なアバターの様態を活用したCA基盤とCA生活の実現を目指し、サイボーグやアバターとして知られる一連の技術を高度に活用して、人の身体的能力、認知能力および知覚能力を拡張する研究開発を推進しています。

〈資料のダウンロード〉

ロボットの画像などの電子データおよびクレジットの情報については、以下のURLよりダウンロードして、ご利用ください。

〈お問い合わせ先〉

<研究に関すること>石黒 浩(イシグロ ヒロシ)

大阪大学 大学院基礎工学研究科 システム創成専攻 システム科学領域 教授

〒565-8531 大阪府豊中市待兼山町1-3

Tel/Fax:06-6850-6360

E-mail:secretary is.sys.es.osaka-u.ac.jp

is.sys.es.osaka-u.ac.jp

<JST事業に関すること>〒565-8531 大阪府豊中市待兼山町1-3

Tel/Fax:06-6850-6360

E-mail:secretary

is.sys.es.osaka-u.ac.jp

is.sys.es.osaka-u.ac.jp

古賀 明嗣(コガ アキツグ)

科学技術振興機構 挑戦的研究開発プログラム部

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町

Tel:03-5214-8419 Fax:03-5214-8427

E-mail:moonshot-info jst.go.jp

jst.go.jp

<報道担当>〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町

Tel:03-5214-8419 Fax:03-5214-8427

E-mail:moonshot-info

jst.go.jp

jst.go.jp

科学技術振興機構 広報課

〒102-8666 東京都千代田区四番町5番地3

Tel:03-5214-8404 Fax:03-5214-8432

E-mail:jstkoho jst.go.jp

jst.go.jp

株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR) 経営統括部 企画・広報チーム

Tel:03-5214-8404 Fax:03-5214-8432

E-mail:jstkoho

jst.go.jp

jst.go.jp

〒619-0288 京都府相楽郡精華町光台二丁目2番地2

Tel:0774-95-1176 Fax:0774-95-1178

E-mail:pr atr.jp

atr.jp

大阪大学 基礎工学研究科 庶務係

Tel:0774-95-1176 Fax:0774-95-1178

E-mail:pr

atr.jp

atr.jp

〒560-8531 大阪府豊中市待兼山町1-3

Tel:06-6850-6131 Fax:06-6850-6477

E-mail:ki-syomu office.osaka-u.ac.jp

office.osaka-u.ac.jp

Tel:06-6850-6131 Fax:06-6850-6477

E-mail:ki-syomu

office.osaka-u.ac.jp

office.osaka-u.ac.jp